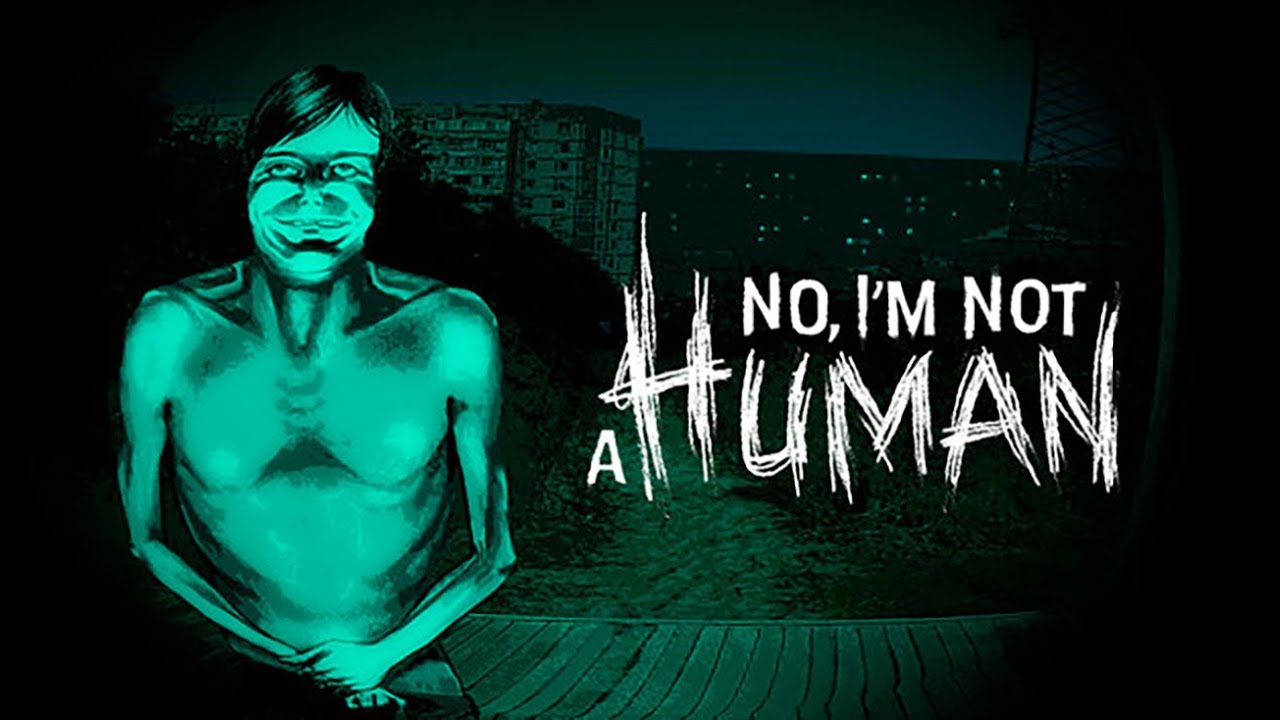

噂の人間判別ホラーアドベンチャー、『No, I’m not a human』(ノー、アイム・ノット・ア・ヒューマン)をクリアしましたよ!

複数のエンディングを見るために何周かしましたが、その度に胃がキリキリしましたね……。

購入したバージョンとプレイ環境

- プラットフォーム:Steam(PC)

- バージョン:通常版

- PCスペック:RTX3070・Ryzen 7 7700・メモリ32GB・SSD搭載

- 操作方法:コントローラー(Microsoft Xbox One ワイヤレスコントローラー)

一言で感想を述べるなら

極限の精神的ストレスを与える終末アドベンチャー

このゲーム、太陽の異常で世界が終末に向かう中、夜な夜な訪ねてくる来訪者が人間なのか、それとも人間に擬態した化け物なのかを見極める、という、シンプルながらも精神的に削られる設定が特徴です。

『Papers, Please』のような管理シミュレーション要素に、ジワジワと忍び寄るホラー要素を組み合わせた、非常にユニークなゲーム体験でした。

Steamのレビューでも「非常に好評」を獲得している通り、多くのプレイヤーがこの疑心暗鬼の恐怖にハマっているようです。

良かった点

究極の「疑心暗鬼」が生み出す、独特な精神的恐怖

このゲーム最大の魅力は、「不確実性」が生み出す精神的なストレスです。

「この人は人間だって信じたい」という気持ちと、「でももし違ったらゲームオーバー」という生存本能との葛藤が、このゲームの核だと思います。

差別心が恐怖に直結

プレイヤーは、避難を求める人たちの中から、わずかな「異常」を見つけ出して排除しなければなりません。歯が白すぎる、肌の色がおかしい、爪の間に泥が溜まっている……。

これらのヒントは、本来なら取るに足らない個人の特徴や身だしなみですが、この終末の世界では、「人間ではない証拠」になり得ます。

「助けるべきか、殺すべきか」の重圧

来訪者の話す内容は、本当に困窮した人の悲痛な訴えであることが多いです。

にもかかわらず、わずかな疑念でその人を殺すか、あるいは家に招き入れて自分が殺されるリスクを背負うか、という非人道的な選択を迫られます。

この「人を疑う行為そのもの」が、プレイヤーの倫理観を試す、非常に深いホラー体験になっていました。

ジャンプスケアに頼らない怖さ

派手な演出や大きな音(ジャンプスケア)はほとんどありません。

ただ淡々と、来訪者の顔を覗き穴から見つめ、証言と日々のニュースを照らし合わせる、という行為を通じて、ジワジワと不安が蓄積していくのが本当に怖かったです

「周回プレイ」によって深まる物語と探求心

一回のプレイ時間は1~3時間程度と比較的短めですが、このゲームは周回プレイを前提とした構造になっており、それがまた楽しかったですね。

最初は何の情報もなく、当てずっぽうで判断するしかなかった来訪者の正体が、周回を重ねることで徐々に明らかになっていきます。

「このキャラクターは固定で人間だ」「この人のこの証言は嘘だ」といった情報が、プレイヤーの中に「経験則」として蓄積されていくんです。

この情報収集の過程が、まるでプレイヤー自身が、何度も時間を巻き戻して真実を探るループものの主人公になったような感覚を与えてくれます。

日々の出来事、来訪者のセリフ、そしてニュースの報道。すべてが断片的なパズルのピースとして機能し、最終的なエンディング(全部で10種類あるらしい!)へと繋がっていきます。

僕は、クリア後に「あの時、あのおじさんを入れずに追い返していたらどうなったんだろう?」という好奇心に抗えず、やり直しました。

短時間で濃密な体験ができるからこそ、この「やり直しの楽しさ」が際立っていたと思います。

不気味な雰囲気を醸し出す「秀逸なビジュアルとテキスト」

このゲームの独特なホラーテイストは、ビジュアルとローカライズ(翻訳)の質にも大きく支えられています。

3D の家屋と 2D の人物画という組み合わせが、現実と非現実の境界を曖昧にし、独特の不気味さを生み出しています。

特に、来訪者の顔が写実的でありながら、どこか歪んでいて「人間らしさ」の限界を攻めているのが巧みでした。

「この人は本当に人間なのか?」という疑念を、視覚的にも常に煽ってきます。

本語のテキスト(セリフ)が、この終末的な世界観を深く理解した、非常に質の高いローカライズになっていました。

シンプルながら奥深い「マルチエンディング」

単なる生死の分岐だけでなく、プレイヤーがどんな行動原理で判断を下したかによって、エンディングが大きく変わります。

全員を殺す、全員を助ける、情報を集めて適切に判断する、特定のキャラクターをひいきする、など、プレイヤーの行動指針によって辿り着く結末が異なります。

中には非常に曖昧で、不気味な余韻を残すエンディングもあり、クリア後も考察の余地を与えてくれます。

明確なハッピーエンドがないからこそ、このゲームのダークな世界観が際立っていました。

悪かった点

ゲームプレイが「単調」になりがち

周回して情報を集めるのが醍醐味である反面、ゲームプレイ自体は「ルーティン化」しやすく、途中で飽きを感じる人もいるかもしれません。

毎日やることは、「ニュースチェック → 来訪者の対応(会話、身体検査、拷問) → 判断 → 眠る」の繰り返しです。

取るべき行動パターンは限られており、情報が揃ってくると、推理よりも作業的な処理になってしまいがちです。

来訪者たちの会話やストーリーは面白いのですが、ゲームシステム自体に劇的な変化が起こることは少ないため、長時間の連続プレイには向いていないかもしれません。

短時間でサクッと周回するのが、このゲームの正しい楽しみ方だと感じました。

「理詰めで解く」ことへの期待とのズレ

これは人を選ぶ点ですが、「論理的な推理」を期待してプレイすると、肩透かしを食らうかもしれません。

発表される「来訪者の特徴」は抽象的で、その日の来訪者すべてに該当しそうなものが多いです。

そのため、結局は「経験則と、運、そしてプレイヤーの直感」に頼る部分が大きく、論理的に 100% 正解を導き出すのが難しい構造になっています。

考察や、曖昧な恐怖を楽しむ人にはたまらないのですが、「しっかりとした根拠に基づいて判断したい」という、パズル的な思考が強い人にとっては、「判断材料がクソの役にも立たない」とイライラしてしまうかもしれません。

理詰めで解くゲームではない、ということを理解しておく必要があります。

ミステリー好きの筆者にとっては、このイライラが明確にバッドポイントでした。

総評

良かった点、悪かった点をまとめるとこんな感じ。

コスパもよく、10点満点中8点と満足できるゲームでした!

コメント